中國海洋大學(OCEAN UNIVERSITY OF CHINA),簡稱中國海大(OUC),是一所學科門類齊全、海洋和水產學科特色顯著的教育部直屬重點綜合性大學,是國家“211工程”“985工程”和“雙一流”重點建設高校。學校由教育部、自然資源部、山東省人民政府和青島市人民政府共建。學校的發展目標是:到2030年,建成世界一流的綜合性海洋大學;到本世紀中葉,建成特色顯著的世界一流大學。

2022年4月10日,習近平總書記視察學校三亞海洋研究院,強調:“建設海洋強國是實現中華民族偉大復興的重大戰略任務。要推動海洋科技實現高水平自立自強,加強原創性、引領性科技攻關。”2024年10月24日,在學校建校100周年之際,習近平總書記給學校全體師生回信,希望學校“以建校百年為新起點,以科技發展、國家戰略需求為牽引,完善學科設置調整機制和人才培養模式,加強原創性、引領性海洋科技攻關,努力培養更多胸懷藍色夢想、堪當時代重任的優秀海洋人才,為建設教育強國、海洋強國作出更大貢獻”。習近平總書記的重要講話和重要回信為學校發展指明了前進方向,提供了根本遵循,注入了強大動力。

學校創建于1924年,歷經私立青島大學、國立青島大學、國立山東大學、山東大學等幾個辦學時期,1959年更名為山東海洋學院,1988年更名為青島海洋大學,2002年更名為中國海洋大學。

學校創建于1924年,歷經私立青島大學、國立青島大學、國立山東大學、山東大學等幾個辦學時期,1959年更名為山東海洋學院,1988年更名為青島海洋大學,2002年更名為中國海洋大學。

學校秉承“教授高深學術,養成碩學宏材,應國家需要”的創校宗旨,秉持“海納百川,取則行遠”的校訓,弘揚“勇立潮頭,謀海濟國”的海大精神,傳承紅色基因、執著藍色夢想,走出了一條“特色立校、科學發展、樹人立新、謀海濟國”的內涵式發展道路。在百年辦學歷程中,一大批名家大師匯集于斯、傳道授業。他們中有楊振聲、趙太侔、聞一多、游國恩、蕭滌非、舒舍予、沈從文、華崗、馮沅君、陸侃如等文史大家,有黃際遇、湯騰漢、曾省、傅鷹、童第周、曾呈奎、王淦昌、束星北、赫崇本、方宗熙、文圣常、薛廷耀、尹左芬等科學名家。

學校始終走在國家高等教育前列,1960年被中共中央確定為全國13所重點綜合大學之一,1981年成為我國首批博士和碩士學位授予單位,先后入選國家“211工程”“985工程”重點建設高校,2017年入選國家“世界一流大學建設高校”(A類)。

魚山校區

魚山校區

嶗山校區

嶗山校區

學校現有4個校區,其中,嶗山校區、魚山校區和浮山校區共占地2400余畝;西海岸校區規劃占地約2800畝,2022年一期建成啟用。現轄1個學部、20個學院和1個基礎教學中心。在校生36500余人,其中本科生17720余人、碩士研究生14730余人、博士研究生3790余人、外國留學生320余人。現有教職工4190余人,其中,住魯院士11人,國家杰青等國家級人才171人,省部級以上人才680人,連續三屆入選全國高校黃大年式教師團隊,形成了22個國家級創新團隊,打造了世界重要的海洋人才高地。

學校堅持特色一流,以科技發展、國家戰略需求為牽引,聚焦使命強特色、聚焦特色強綜合,創建了獨具中國特色的綜合性涉海學科體系,實現了海洋科學與技術、生命科學與技術、工程技術、人文社會科學、基礎學科等學科群交叉融合、相互支撐、特色鮮明、協調發展。

學校堅守為黨育人、為國育才初心使命,全面落實立德樹人根本任務,著力打造人才培養的海大模式,大力培養胸懷藍色夢想、堪當時代重任的優秀海洋人才,為強國建設、民族復興偉業提供堅實人才支撐。在培養的36萬余優秀人才中,涌現出以16位海洋領域的兩院院士、4任國家海洋局局長為代表的一大批海洋科技領軍人才和管理骨干,在“神舟”飛天、“嫦娥”奔月、“蛟龍”探海、極地科考、巡洋護航、守礁戍邊、耕海牧漁、架橋通隧等各戰線各領域,都活躍著中國海大人的身影,他們為推動社會發展、增進人民福祉貢獻力量,也為母校贏得廣泛贊譽。

浮山校區

浮山校區

西海岸校區

西海岸校區

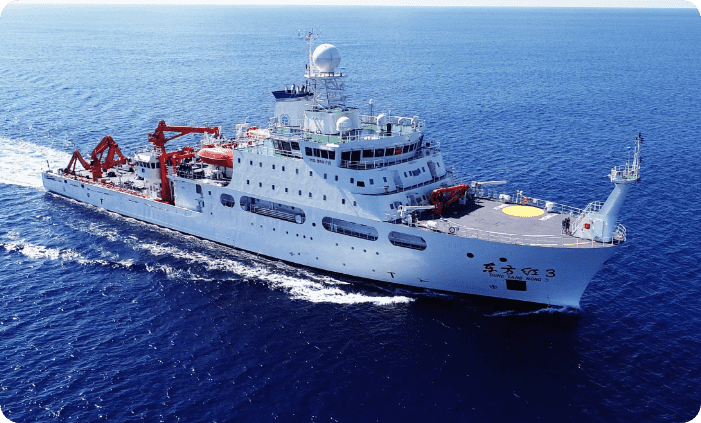

學校堅持科技高水平自立自強,著力打造海洋領域國家戰略科技力量。牽頭籌建的嶗山實驗室于2022年掛牌成立,構建高校—國家實驗室融合發展體系。主持建設我國地球科學領域首個教育部前沿科學中心(深海圈層與地球系統前沿科學中心),主持海洋領域首個國家自然科學基金委基礎科學中心項目(多場多體多尺度耦合及其對海工裝備性能與安全的影響機制)。建有全國重點實驗室、國家工程技術研究中心等省部級以上各類科研基地平臺40余個。擁有全球最高靜音等級5600噸綜合科考實習船“東方紅3”船等3艘科學考察實習船舶。提出了“透明海洋”“藍色糧倉”“藍色藥庫”等重大科技戰略。主持獲得國家技術發明一等獎1項、二等獎3項,自然科學二等獎2項,科技進步二等獎12項;4次獲山東省科學技術最高獎,6次獲青島市科學技術最高獎。

學校堅持把服務國家作為最高追求,著力服務國家重大戰略和區域高質量發展。提出了大洋熱量輸送影響全球氣候變化的新理論,建立了太平洋—印度洋—大西洋海氣系統相互作用的動力學框架,構建了國際上規模最大的“海—地—空—天”一體化區域海洋觀測系統“南海立體觀測網”。建立了國際首個水產動物全基因組選擇育種平臺,構建了涵蓋我國主要水產養殖品種的精準營養數據庫,培育了一批水產養殖新品種,引領和推動了我國海水養殖業的藻、蝦、貝、魚、海珍品“五次浪潮”。構建了全球最大的海洋纖毛蟲DNA庫,被譽為“全球海洋纖毛蟲領域的研究中心”。研制上市了以我國第一個現代海洋藥物藻酸雙酯鈉(PSS)為代表的系列海洋糖類藥物,聯合研發治療阿爾茲海默癥一類新藥GV-971獲批上市。解決了海洋工程設計理論、安全施工與運維中的系列技術難題,發展了海洋工程安全與防災技術體系。與海南省、三亞市共建三亞海洋研究院,與深圳市共建深圳研究院,與青島市共建青島海洋生物醫藥研究院、青島藍色種業研究院、青島海洋食品營養與健康創新研究院等新型研發機構。深入實施服務山東高質量發展行動,牽頭建設山東現代海洋高等教育共同體。連續發布《海洋經濟藍皮書》《中國海洋文化發展報告》《北極地區發展報告》等咨政成果,充分發揮藍色智庫作用。

綜合科考實習船“東方紅3”船

綜合科考實習船“東方紅3”船

學校堅持開放辦學,是全球海洋科教合作交流的重要推動者。與50多個國家和地區的300余家科教機構建立合作關系,與澳大利亞阿德萊德大學共建中外合作辦學機構海德學院,與美、英等國家的高水平院校合作舉辦中外合作辦學項目、共建聯合研究中心。牽頭發起成立國際涉海大學聯盟、中國—挪威海洋大學聯盟,承辦全球氣候領域重要國際組織“氣候變率及可預測性組織”(CLIVAR)項目辦公室,牽頭“第二次黑潮及周邊海域國際合作研究”等國際大科學計劃。牽頭聯合全球主要涉海科教機構及國際學術組織,發布《未來海洋青島共識》。

面向百年跨越,中國海洋大學將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記關于教育和建設海洋強國的重要論述,全面貫徹落實習近平總書記視察學校三亞海洋研究院重要講話和給學校全體師生重要回信精神,牢記囑托、勇擔使命,感恩奮進、勇攀高峰,堅持中國特色、海大范式、世界一流,著力實施新時代海大工程,推進新時代藍色夢想計劃,打造新時代海大范式,加快建設特色顯著的世界一流大學,奮力書寫“強國建設,海大有為”的時代答卷,為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻!

(相關數據截至2024年12月)