(外國語學院,楊連瑞,躬耕態度)

“捧著一顆心來,不帶半根草去”是人民教育家陶行知先生的名言。我扎根講臺40余載,在任教的三個階段,始終把這句名言作為座右銘,時刻鞭策自己做一名無私奉獻的好老師。

始為人師 初心不渝

40多年前,還不滿18歲的我,從外語師范畢業被分配到沂蒙山區的一所重點中學教英語。那時交通不便,山區的道路坎坷曲折,起風時塵土飛揚,下雨天泥濘不堪。我依然清晰記得縣教育局安排了一輛毛驢車,載著滿滿的兩大箱書以及行李把我送到了大青山腳下的鄉村中學。從此,我成為了一名光榮的人民教師。

初為人師,望著教室里一雙雙求知若渴的眼睛,我感到肩上的擔子有千斤重,暗下決心要當一名關愛學生也讓學生喜愛的好老師。

班里品學兼優的學生中有幾位家境貧寒,每周從家返校時都會挑著一擔干柴到集市上換點錢作為自己的學費或生活費,面對如此堅毅不屈的貧寒學生,我看在眼里,疼在心里。我從每月27元的工資中拿出一部分設立“英語拔尖獎”,獎勵品學兼優的學生,鼓勵他們好好學習,用知識改變命運,走出大山。

師愛無言,潤物無聲。做中學教師8年,奠定了我教書育人的底色和信念。我這一時期教過的學生大都通過自己的努力考取了大學,后來,他們許多成為國家級教學名師、國家外交外事領域的公職人員等各行各業的骨干力量;還有一部分學生,大學畢業后,又回到了家鄉,用他們的知識和智慧回報家鄉,助力更多的人走出大山,服務鄉村振興事業。

師范教育 創新不怠

1989年,由于工作需要,通過全區選拔,我從中學調到了當地的一所師范學院,從此開始了培養教師的工作。

我不甘心做一個照本宣科的教書匠,而是創新性地開展師范教育改革。如何培養優秀的中學教師?制約高等師范院校人才培養的癥結何在?圍繞這些難題,我和我的同事大膽探索中學教師培養的新機制,嘗試開辟一條新路。

我深入學習理論知識,從人才培養的“出口”往回找,設計教學實驗方案,建立實習實驗基地,開展教學實驗研究,發表實驗研究成果,召開校友返校年會,普及教學研究成果……5年間,我和同事們秉承勤學篤行、求是創新的躬耕態度,跑遍了蒙山沂水,在13個區縣作教學改革講座或報告數百場次,令全國數萬中學教師受益,真正做到了把論文寫在祖國大地上,寫在人才培養的第一線。

這項工作走在了全國各高校教育教學改革的前列,1993年,我們的這項改革成果獲得了第二屆全國普通高等學校優秀教學成果國家級二等獎,并在全國高等師范院校推廣開來。

學科建設 潛心不移

2003年,我受時任院長張德祿教授的邀請調來中國海洋大學外國語學院。中國海大是教育部直屬重點綜合性大學,平臺更高了,施展才能的舞臺也寬了,我肩負的責任與使命也更重了。

2010年,我受命擔任學院院長,學院行政事務繁忙,但我始終為本科生、碩士生和博士生開設基礎核心課程,不斷開出學科前沿課程,每年平均300多課時。周末和節假日往往是我集中備課和學術研究的最佳時間。

作為院長和教授,我不斷思考學院、學科、學術、學者、學生的本質聯系和內在機制,把學院當成學校辦,要有學科主心骨,不斷給師生鼓勁打氣,讓大家堅定外語學科的本質屬性和發展信心,并開始思考如何讓外語學科迎頭趕上,成為學校事業發展的助推器。我與全院師生攜手圍繞學科建設的“三要素”(師資隊伍、科研成果、人才培養)重點發力,探索解決全國本學科存在的“有技能、沒思想、同質化”發展困境,主張學院管理“制度要硬,文化要軟”,出臺一系列學科建設的“鄉規民約”,營造風清氣正的文化環境。

我們聘請了9位國際名師,其中5位是全球排名前2%的語言學家,與本院教師合作招收博士研究生,形成學術團隊,緊貼國際學術前沿。在學科建設上,我們主動對接國家戰略和社會需求,踐行外語學科的思想性、工具性、人文性和科學性,構建并實施了學科與國家戰略協同、團隊與國際師資協同、課題與優質課程協同、成果與社會需求協同、過程與培養結果協同的“五協同”高水平創新型外語學科人才培養模式,全面提升人才培養質量。

2017年,中國海洋大學外國語言文學一級學科博士學位授權點正式獲批,成為當年山東省文史哲眾多學科門類中唯一獲批的博士授權點,也是學校唯一從碩士一級學科直接評審增列為博士一級學科的學位授權點,第四輪和第五輪學科評估不斷取得歷史性突破,軟科學科外語排名由前70%進入全國本學科前15%的行列。成為全國外語學科發展由弱變強的典范。

我目前從事的二語習得研究是人類跨語言跨文化實踐的一個難點,也是國際應用語言學研究的學術前沿,旨在研究全球性存在的二語學習效率低、不能學以致用等費時低效難題。我在國內較早地進行了這方面研究,開設課程,進行研究生培養,始終以科研促進教學。這些年來,我主持國家社科基金重點課題“中國英語學習者二語語用能力發展研究”等10余項,在International Journal of Applied Linguistics、Applied Linguistics Review、《外語教學與研究》《外國語》《現代外語》等國內外重要期刊發表學術論文160余篇,出版國家出版基金資助計劃《二語習得新發展研究》(清華大學出版社,2022)等著作,在國內外學術界首次提出構建中介語語言學的構想,構建了中國英語學習者中介語語言特征體系。

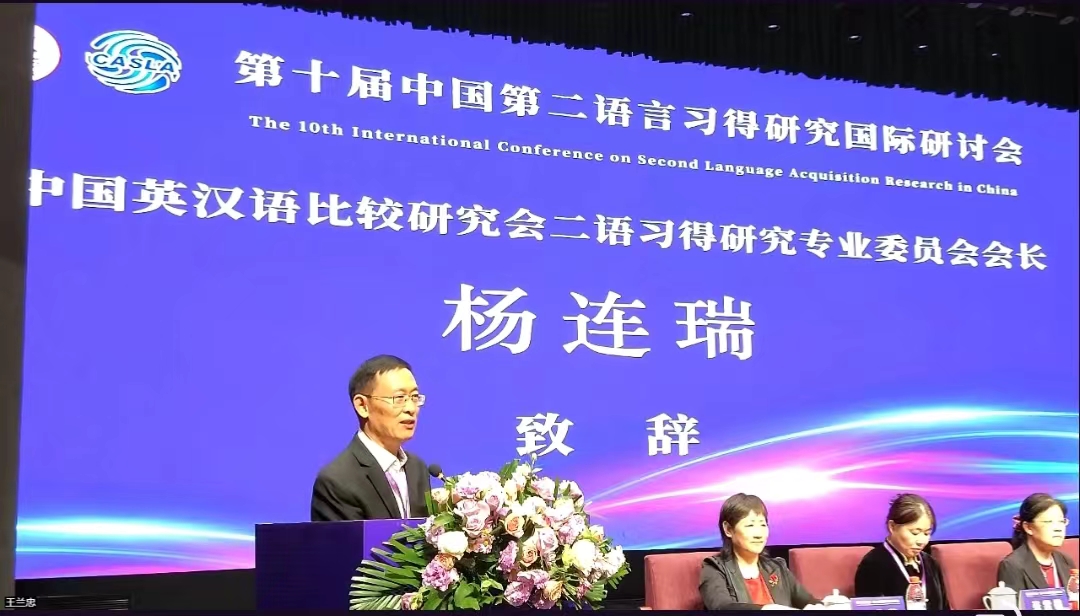

2018年,我當選了中國二語習得研究會會長。在創始會長、我國著名語言學家王初明教授的帶動下,學會長期遵循國際一流學會的運作規律,戒除學術浮躁,力求靜水流深。始終學風嚴謹,崇尚學術、追求真知,發現培養年輕學者,扎根中國大地做學術研究,不斷促進外語學科發展,學會成為我國外語界學術探索性最強、與國際學術研究最無縫接軌、學術影響力最大的全國性學術團體之一。

每周二上午是我和團隊老師們給研究生授課的日子,學院二樓走廊盡頭的教室熱鬧成了一個集市。常常是30多位博士研究生、碩士研究生在聽課,多位學院青年教師和國內訪問學者來蹭課。大家分享國際學術文獻研讀心得、報告自己研究成果,發言踴躍,思想碰撞激烈。

多年來,我喜歡在課堂的結尾用同一幅PPT動畫——向快樂出發,畫面上6個人排成一列縱隊勇往直前,大人在前,孩子在后。這幅動畫有兩層含義:一是人生要樹立快樂的目標,無論學習,還是做科研以及生活都要熱愛,熱愛才能快樂。二是寓意我們團隊做學問的方式,是大人帶小孩,大小孩帶小小孩,師生共同成長,這是教育的真諦。

風雨兼程,春華秋實。

2022年,我領銜的“基于價值引領的外語學科‘五協同’育人模式創新與實踐”獲評國家級教學成果獎二等獎和山東省教學成果一等獎。

時光荏苒,轉眼間我已從教40余載,回顧從教的三個階段,點點滴滴浮現眼前。選擇成為一名人民教師,我很幸運,也更幸福!

楊連瑞,中國海洋大學二級教授、外國語學院名譽院長、博士生導師。國務院政府特殊津貼專家,教育部新世紀優秀人才,兼任中國英漢語比較研究會二語習得專業委員會會長, 中國教育語言學研究會副會長,全國翻譯專業學位教育指導委員會委員,山東省研究生專業學位(文科三組)教指委主任,山東省翻譯協會副會長等。曾在美國崗澤格大學、澳大利亞國立大學和堪培拉大學、英國劍橋大學等留學和做高級研究學者,擔任Language Learning Journal等4家國際SSCI期刊編委。

學術研究方向為語言學、二語習得。目前主持國家社科基金重點課題,完成國家社科和省部級課題10余項,在SSCI/CSSCI期刊發表論文190余篇,著作10余部。國家一流專業英語專業建設點負責人,國家一流課程《英語語言學》負責人,指導碩士生170余人,博士生20余人,獲得山東省優秀研究生指導教師、山東省教書育人楷模,山東省高校黃大年式教師團隊負責人等。《基于價值引領的“五協同”外語學科育人模式創新與實踐》榮獲2022年第九屆國家教學成果二等獎、山東省高校優秀教學成果一等獎,多項學術研究成果曾獲得山東省社科優秀成果二、三等5項獎勵。